77期(2024年) 司法修習の内容とスケジュール・申込方法は?

by LEGAL JOB BOARD 石原

キャリアアドバイザー

- 担当職種:

【最新】78期 司法修習スケジュール

78期向けイベント情報解禁!

この記事の目次

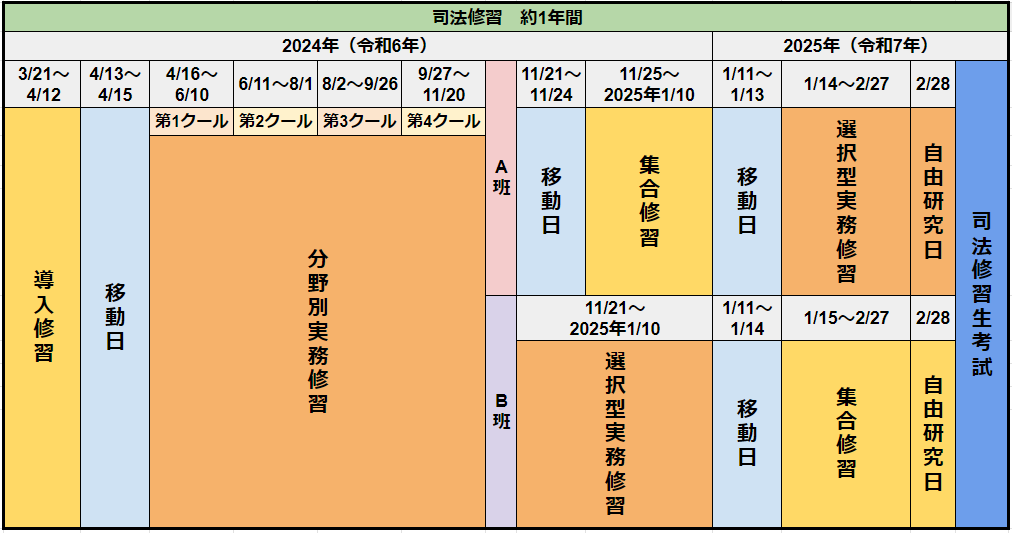

77期 司法修習のスケジュール・日程

令和5年度(2023年)は司法試験の日程変更があった影響で、司法修習のスケジュールも例年より後ろ倒しです。

77期 司法修習は、導入修習が2024年3月21日(木)~4月12日(金)、分野別実務修習が4月16日(火)~11月20日(水)となっています。その後は、集合修習と選択型実務修習がそれぞれ約1ヶ月半ずつ行われます。

また、集合修習と選択型実務修習の班は、実務修習地別に以下のように分かれています。

- A班:東京、立川、横浜、さいたま、千葉、大阪、京都、神戸、奈良、大津、和歌山

- B班:A班以外の実務修習地

各修習の前後3~4日は移動日です。引っ越しを含む修習地への移動などは、この間に行うことになるでしょう。

【最新】78期 司法修習スケジュール

司法修習生の就活は、法曹キャリアの重要な一歩です。

就職先の選択にお悩みの方や、就活・キャリアの情報収集をしたい方は、弁護士・司法修習生専門キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」にご相談ください。

あわせて読みたい記事

司法修習の流れや内容

司法修習は「導入修習」「分野別実務修習」「選択型実務修習」「集合修習」を受けた後、「司法修習生考試(二回試験)」に合格することで修了となります。

導入修習

導入修習は、通常であれば司法研修所で行われます。

およそ1ヶ月間の導入修習は、講義・演習形式です。起案の書き方や事前課題の解説、起案の実践、グループワークなど、この後の修習に向けた内容となっています。

導入修習を終えた修習生たちは、採用時に通知された修習地での分野別実務修習へと移ります。

分野別実務修習

導入修習から1~2週間すると、各修習地で分野別実務修習がスタート。分野別実務修習は約7ヶ月におよび、司法修習のカリキュラムの大半を占めています。

「民事裁判」「刑事裁判」「弁護」「検察」の配属庁で約2ヶ月ずつ、全4クールの研修を受けます。判決書の起案、裁判の立会など、実務を体験することができるでしょう。

修習地は、全国各地の地方裁判所、地方検察庁、弁護士会です。

分野別実務修習の後は、選択型実務修習と集合修習がそれぞれ1ヶ月半ほど行われます。

選択型実務修習

選択型実務修習はA班とB班に分けられ、集合修習と交互に1ヶ月半ほど行われます。自身の興味に応じて、プログラムを選択・受講することができます。

具体的には、「各配属庁で行われるプログラム」「全国各地で行われるプログラム」「自身で法務部などの研修先を探すプログラム」があり、複数のプログラムを選択可能です。

分野別実務修習を深めた研修もあり、法務局・科捜研などの見学、法テラス業務の体験など、より実務に近い内容を学べるでしょう。

将来の進路を見据えて、プログラムを選択するのがおすすめです。

集合修習

集合修習も選択型実務修習と同様、A班とB班に分けて1ヶ月半ほど行われます。

この集合修習は司法修習の総まとめのようなもので、「民事弁護」「刑事弁護」「民事裁判」「刑事裁判」「検察」の5科目について、実際の記録をもとに事件処理を総合的に学びます。具体的には、起案や模擬裁判などが含まれるようです。

この後に控える司法修習生考試(二回試験)に向け、いかに知識・スキルを定着させられるかが重要でしょう。

司法修習生考試(二回試験)

司法修習の最後の難関が、「二回試験」と呼ばれる司法修習生考試です。この試験に合格して修習を修了すると、弁護士・検事・裁判官(判事補)となる資格が与えられます。

試験科目は「民事弁護」「刑事弁護」「民事裁判」「刑事裁判」「検察」の5つ。例年、司法修習生のほぼ全員が二回試験を突破していますが、試験の難易度は高く、念入りな準備が必要とされています。

試験はかなりハードで、例年1日1科目の計5日間・試験時間10:20~17:50(昼食休憩1時間)というスケジュールです。試験内容は100ページ程度の事件記録を読み、起案に関する問題に答えるというもの。

答案は「優・良・可・不可」で評価され、不可が1つでもあれば、不合格になります。二回試験には、集中力・体力ともに万全の状態で臨むべきでしょう。

司法修習生の就活は、法曹キャリアの重要な一歩です。

就職先の選択にお悩みの方や、就活・キャリアの情報収集をしたい方は、弁護士・司法修習生専門キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」にご相談ください。

司法修習の申込方法・注意点

司法修習生採用選考に申し込み、司法修習生として採用されることで、司法修習を受けることができます。必要な書類や不採用になるケースについてまとめました。

司法修習生採用選考の流れ・スケジュール

- 書面審査:

提出書類をもとに、採用基準を満たすかどうかを審査。 - 健康状態判定:

提出書類をもとに、修習に耐えられる健康状態かどうかを判定。 - 面接(対象者のみ):

1・2の結果、必要があると判断された場合のみ実施。2024年1月29日(月)~1月31日(水)までの間に、最高裁判所または司法研修所にて。 - その他:

提出書類の記載事項について調査を実施。必要に応じて、追加書類の提出が求められる可能性あり。 - 採用内定等:

採用内定通知書または内定留保通知書を2024年1月下旬に発送。 - 採用発令:

2024年3月21日(木)より、司法修習生としての採用が発令。

司法修習生採用選考の申込書類

司法修習生採用選考の申し込みは、最高裁判所に郵送すべきものと「申込者情報入力フォーム」に入力して送信すべきものに分かれています。

「最高裁判所」に提出する書類

提出書類の一覧は以下の通りです。

- 提出書類確認票

- 司法修習生採用選考申込書

- 資格の登録抹消証明書(※該当者のみ)

- 資格に係る申述書(※該当者のみ)

- 司法試験合格証書のコピー(※平成30年度以降の合格者は提出不要)

- 戸籍抄(謄)本又は住民票の写し

- 学校の成績証明書(卒業・修了・退学年月の記載のあるもの)

申込書などは、最高裁判所ウェブサイトからのダウンロードで入手できます。

意図しない記載ミスであっても、「虚偽の申告」とみなされれば、司法修習生としての内定が取り消し(不採用)になることもあり得ます。申込書などの書類は正確に作成しましょう。

▼申込受付期間:

2023年11月8日(水)~11月27日(月)※11月27日の消印有効

▼申込先:

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所事務総局人事局任用課試験係

▼その他:

・これらの書類を、速達書留郵便で申込先に郵送します。

・封筒の表に「司法修習生採用選考申込書在中」と朱書きをしてください。

・申し込み後に、申込書の記載事項に変更が生じた場合は、遅滞なく書面で申込先に届け出ることとされています。

「申込者情報入力フォーム」に入力する情報

該当の入力フォームは、2023年11月8日(水)17時頃にこちらのページに掲載されます。入力受付期間は、2023年11月27日(月)です。

フォームは以下の内容で構成されています。

- 基本情報フォーム(※顔写真の画像データが必要)

- 実務修習希望地調査フォーム

- 振込口座フォーム(※修習給付金の振込口座)

- 入寮許可願フォーム(※入寮希望者のみ)

フォーム入力のために、マイクロソフトアカウントの作成・メールアドレス取得の必要があります。詳細はこちらからご確認ください。

修習申請が拒否される可能性

司法修習生の採用選考では、次のいずれかに当てはまる場合、不採用となります。

- 心身の故障により修習をすることが困難である者

- 禁錮以上の刑に処せられた者

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 品位を辱める行状により、司法修習生たるに適しない者

- 1または4に準ずる事由がある者

- 司法修習生採用選考要項において定める手続を遵守しなかったこと

また、「司法修習生であった者」に関する審査基準も定められおり、以下のような場合には、不採用となり司法修習生でいられなくなってしまう可能性があります。

- 成績不良により修習をすることが困難

- 修習の態度が著しく不良で、司法修習生たるに適しない など

司法修習の事前課題

例年、司法修習生として採用されると、司法修習で使用する「白表紙」と呼ばれる教材一式と事前課題が届きます。

事前課題は、導入修習の予習を目的とした内容。そのため、司法試験までの学習スタイルとは異なり、白表紙や色々な本を参照しながら解くのが一般的なようです。教材などを参照しながら解くので、事前課題を全てこなすには時間がかかります。

事前課題が送られてくる時期には、就職活動や入寮準備で忙しくなる方もいます。限られた時間のなかでも着実に課題を進め、安心して修習をスタートしたいですね。

司法修習生の就活は、法曹キャリアの重要な一歩です。

就職先の選択にお悩みの方や、就活・キャリアの情報収集をしたい方は、弁護士・司法修習生専門キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」にご相談ください。

司法修習中の給付金

司法修習にあたり、「修習給付金」を受け取ることができます。修習専念義務により、兼職(兼業・副業)が原則禁止されている司法修習生にとって、給付金はかなり重要です。

給付金には、以下の3種類があります。

- 基本給付金:月額13万5,000円(全員一律に支給)

- 住居給付金:月額3万5,000円(該当者のみに支給)

- 移転給付金:4万6,500円~14万1,000円(該当者のみに規定に応じて支給)

司法修習生は、基本給付金の13万5,000円をベースに毎月生活することになります。住居給付金と移転給付金は、条件に当てはまる場合、届出をすれば支給されます。

給付金について詳しく知りたい方は関連記事をご覧ください。

司法修習にかかる費用

司法修習を受けるにあたり、どのような出費があるでしょうか。修習を終えた後の弁護士登録費、弁護士会費についても解説します。

司法修習にかかる費用

司法修習に関連する費用として、以下のものが考えられるでしょう。

- 交通費・宿泊費:場所によるが、数万円単位でかかる可能性あり

- 引越し代:転居をともなう場合に必要

- 参考書代:毎月8,000円程度、年間では10万円前後

この他にも、生活費や家賃といった毎月の出費が想定されます。

司法修習生は兼職が原則禁止されているので、給付金や貯蓄でこれらの費用をまかなわなくてはなりません。

給付金だけで生活が維持できるか不安な場合は、給付金と併用できる「修習専念資金の貸与」をご確認ください。

弁護士登録費

修習にかかる費用ではありませんが、弁護士になるには弁護士登録を行わなければなりません。日本弁護士連合会(以下:日弁連)と各地の弁護士会、どちらの登録も必要です。

具体的な費用は以下のとおりです(2023年9月時点)。

- 日弁連の名簿登録料:1万円

- 各地の弁護士会の入会金:3万円~60万円程度

- 資格登録免許税:6万円(収入印紙)

弁護士登録の費用は、すべてを合わせると10万円~67万円程度です。この費用は、弁護士として働くための初期費用であり、何度も払う費用ではありません。

弁護士会費

弁護士を続けるには、弁護士会費を支払う必要があります。日弁連と各地の弁護士会費があり、金額は以下のとおりです(2023年9月時点)。

- 日弁連の会費:月額1万200円

- 日弁連の特別会費:月額2,100円

- 各地の弁護士会費:月額1万2,000円~6万円程度

会費として、毎年50万円~100万円程度が必要です。

若手弁護士にとっては大きな負担になるため、会費軽減措置が設けられています。所属する弁護士会によって措置が異なりますので、しっかり調べておくのが良いでしょう。

司法修習を受けないとどうなる?

司法試験合格後、司法修習を受けないと法曹になることができません。

法曹である「弁護士」「検事」「裁判官(判事補)」になるためには、司法修習が必須です。さらに、司法修習生考試(二回試験)に合格する必要があります。

司法修習を受けるタイミングですが、「合格年度の修習を受けなければならない」といった決まりはありません。「在学中に司法試験に合格し、卒業後に司法修習を受ける」など、次年度以降に司法修習を受ける方も一定数います。

ただ、ほとんどの方は試験合格年度の司法修習を受けます。弁護士などの法曹資格を早く得たい合格者の方は、司法修習の申し込みがスムーズにできるよう、備えておきましょう。

司法修習生の就活は、法曹キャリアの重要な一歩です。

就職先の選択にお悩みの方や、就活・キャリアの情報収集をしたい方は、弁護士・司法修習生専門キャリアアドバイザー「リーガルジョブボード」にご相談ください。

司法修習が免除されるケース

弁護士となる資格を得るには、司法試験に合格し、司法修習を修了しなくてはなりません。

しかし、「弁護士資格認定制度」を利用すれば、司法修習を受けずに弁護士資格を得ることができます。弁護士資格認定制度では、法務大臣の認定を受けた者に弁護士資格が付与されます。

法務大臣の認定を受けるための要件は、以下のような内容です。

- 特定の職種(国会議員、大学の法律学の教授、企業法務、特任検事など)で一定期間以上の実務を行った経験があること

- 1の要件を満たした後、日弁連の行う法務大臣が指定する研修を受講・修了したこと

- 法務大臣が1および2の要件(試験等要件、経験要件、研修修了要件)を満たすと認定したこと

特に企業法務の経験者など、条件に当てはまる可能性がある方は、選択肢の一つとして検討してみても良いでしょう。詳細な条件を知りたい方は、法務省のサイトをご覧ください。

司法修習生の求人・就活情報をチェックする

弁護士・司法修習生に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」には、法律事務所やインハウスローヤーの求人が豊富に掲載されています。

希望に沿った求人、自分が応募できる求人のみを効率よく知りたい方は、担当キャリアアドバイザーが求人を選定いたします。

就活やキャリアに関するご相談から、気になる求人に関する情報のご提供まで、一貫したサポートを行います。お気軽にご活用ください。

あわせて読みたい記事

▼リーガルジョブマガジンとは

司法修習生の就職・キャリアに関するお役立ち情報や、業界知識・動向などを発信するメディアです。

記事一覧を見る

参考文献

- 最高裁判所

・令和5年度 司法修習生採用選考要項

・司法修習生採用選考審査基準

・司法修習生の修習給付金について

・司法研修所からのお知らせ - 東京弁護士会

・弁護士登録・入会にかかる費用

・2023~2024年度 東京弁護士会会費のご案内 - 法務省

・弁護士資格認定制度 - 弁護士山中理司のブログ

・第77期司法修習の日程