司法書士試験に働きながら合格は無理?実際のデータや合格者に聞いたポイント

by フラタニティ司法書士事務所 志村直也

代表司法書士

こんにちは。リーガルジョブマガジン編集部です。

本記事では、「司法書士試験に働きながら合格は無理?」というテーマで、以下のような内容を解説します。

働きながらの司法書士受験を検討している方や、働きながら合格を目指すのが現実的か判断したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

2025年版 試験スケジュール記事

この記事の目次

司法書士試験に働きながら合格は可能?

司法書士は働きながら受験し、合格を目指すことができる資格です。事実として、一定数の方が働きながら司法書士試験に合格しています(参照データ)。

社会人になってから司法書士を目指す方が多い理由は、主に以下の3つです。

①司法書士試験には受験資格がないから

司法書士試験には受験資格がなく、社会人になってからでも受験できます。学歴や経歴も問われません。

実際に司法書士として活躍されている方の中には、大卒ではない方や、全く別の仕事をされていた方もいらっしゃいます。司法書士は職歴や学歴に関係なく目指すことができる資格です。

②受験回数に制限がないから

司法書士試験の受験回数には制限がないため、働きながら自分のペースで合格を目指すことができます。

「働きながら3年以内の合格を目指す」など、数年かけて計画的に合格を目指す方も多いです。合格までの受験回数に関する調査は、関連記事よりご確認いただけます。

あわせて読みたい記事

③年齢に関係なく活躍できる資格だから

司法書士は年齢に関係なく活躍できる職業であり、就職・転職のチャンスは大いにあります。業務面で見ても、司法書士の需要は高く、定年もないため長く活躍できるでしょう。

現役司法書士の平均年齢は、東京司法書士会で49.9歳、大阪司法書士会で52.1歳など、全国的に50歳前後です。

あわせて読みたい記事

働きながら司法書士試験に合格した人の割合(データ)

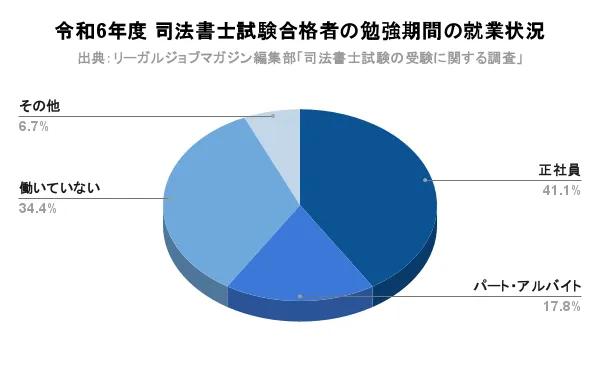

リーガルジョブマガジン編集部では、令和6年度 司法書士試験合格者90名に対して、勉強期間の就業状況を調査しました。

正社員として働いていた方が41.1%で最も多く、パート・アルバイトなどとして働いていた方も17.8%いました。結果的に、約6割の方が働きながら司法書士試験に合格していることがわかります。

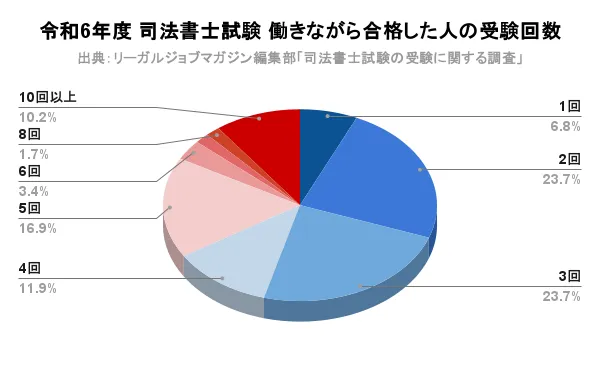

また、正社員やパート・アルバイトなどで働きながら合格された方の受験回数は、以下のようになりました。

今回の調査では、受験回数2〜3回に該当する方が比較的多くなっています。なかには、1回の受験で合格した方がいることもわかります。

例年、働きながら司法書士試験に合格する方は、以下のような働き方をされているケースが多いです。

- 企業に正社員として勤めながら受験勉強をしていた

- 司法書士補助者として正社員やパートで働きながら受験勉強していた

- 派遣やアルバイト等で収入を得ながら受験勉強の時間を確保していた

司法書士補助者として実務経験を積みながら、司法書士合格を目指すのも選択肢の一つです。資格取得のために配慮・サポートしてもらえる事務所であれば、勉強時間を確保しながら働くことができます。

あわせて読みたい記事

司法書士試験に働きながら合格した人の勉強法・ポイントは?

働きながら司法書士に合格した方が実践していた勉強方法やポイントを紹介します。

働きながら司法書士試験に合格した人の勉強方法

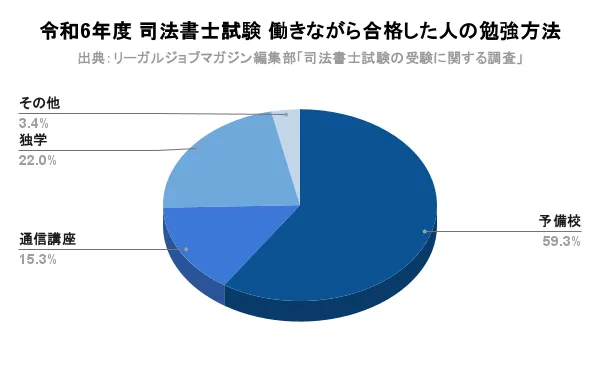

前述のリーガルジョブマガジン編集部の調査で、働きながら合格した方の勉強方法をまとめました。

半数以上の方が予備校を利用しており、独学の方も22%いることがわかります。

働き方やライフスタイルなどに合わせて、自身に合った勉強方法を選ぶことが最も重要でしょう。

あわせて読みたい記事

隙間時間を活用して勉強する

隙間時間を活用しての勉強ですが、具体的には以下のような方法です。

- 通勤・退勤電車の中で参考書を読む

- 仕事の昼休憩の時間に勉強する

- 早起きをして朝に1時間勉強する

日常生活の隙間時間を無駄にしないで勉強すること、それを習慣化することで合格に近づいたとのことです。

ハードワークな職場は避ける

勉強時間を確保するため、残業がほとんどない職場を選んだという方もいます。

ハードワークな職場で働くと、平日の勉強時間を確保するのが難しくなるほか、帰宅後や休日は体力回復に時間を費やしてしまいがちです。

収入・仕事を確保しながら、毎日コツコツと勉強して合格を目指したい方は、司法書士補助者として働くことも検討してみてはいかがでしょうか。

キャリアアドバイザー 金森

キャリアアドバイザー 金森

【合格体験記】働きながら司法書士試験に合格するには?

ここからは、働きながら合格した方の実際のエピソードを掲載します。

30代男性/元公務員/受験回数4回

大学卒業から公務員として長年勤務していました。

公務員といっても部署によっては多忙な時期もあり、40~50時間程残業をしていたこともあります。

勉強を始めた当初は1歳の子供がおり、妻に協力してもらいながらも朝食など、家の手伝いは多少なりともしながら勉強をしていました。

4回の受験で、なかなか合格できないもどかしさを抱えつつも、家族に協力してもらいながら隙間時間を効率的に使い、勉強時間をどうにか捻出してきました。

通勤電車の中、お昼休みなど少しでも時間があれば、すかさずテキストを開いていました。

公務員の年功序列で縦社会の世界に不満があったので、今は司法書士で手に職をつけ、どんどんキャリアアップしていきたいと思っています。

新たな人生が開けたような感じで、これからが楽しみでわくわくしています!

30代女性/元補助者/受験回数9回

司法書士事務所で補助者として勤務しながら受験勉強をしていました。受験勉強に専念するため、残業はなく18時でほぼ帰れていたため、勉強時間は1日6時間ほどですがコンスタントに取れていました。

3年間は独学しましたが、これではダメだと思い予備校へ通い始めました。結構、試験勉強自体を楽観的に考えしまっていたため、全く受かりませんでした。5回目あたりで諦めようかと思いましたが、やはり未練があり引くに引けず、これまでの試験の振り返りをし、予備校の先生に相談したりと真剣に向き合って9回目でようやく受かりました。

結婚や出産、旦那さんの転勤などで環境が変化しても、職に困っていない女性の先輩司法書士を見ているので、やはり手に職をつけることができ良かったと思っています!

働きながら司法書士を目指すメリット・デメリット

最後に、働きながら司法書士を目指すメリット・デメリットをまとめます。

メリット1:金銭的余裕ができる

働きながら司法書士を目指す最大のメリットは、金銭的余裕ができることです。

資格勉強にあたって、教材費が必要になるほか、通信講座や予備校を利用する場合は費用がさらに大きくなります。合格後も新人研修や特別研修で、まとまった費用が必要です。

メリット2:資格取得後の転職活動が有利になる

司法書士は業務の性質上、クライアントなどの関係者とコミュニケーションを取る場面が多く、PCスキルやビジネスマナーやコミュニケーション能力などが求められます。

「社会人経験や就業経験があれば、スキルは最低限身についている」と自然に理解されるため、合格後の就活に有利に働く傾向にあります。

※補足として「社会人経験の長さや深さ」は、年齢が上がるほど重視されやすいです。正社員だけでなく契約社員、派遣社員、アルバイトなどすべてが社会人経験とみなされます。社会人経験に不安がある方は、ちょっとしたアルバイトから始めてみるのも良いでしょう。

デメリット:専業よりも勉強時間が減ってしまう

働きながら司法書士を目指すデメリットとして、専業で勉強するよりも、どうしても勉強時間が減ってしまう点があります。

司法書士合格に必要な勉強時間は約3000時間と言われています。そのため1年などで短期合格を目指す場合、働きながらの受験勉強は難易度が高いかもしれません。

あわせて読みたい記事

司法書士になることを検討されている方へ

司法書士業界に特化した転職サイト「リーガルジョブボード」には、司法書士の求人が豊富に掲載されています。

未経験の方、合格者の方向けの求人も取り揃えていますので、ぜひ一度ご覧ください。

希望に沿った求人、自分が応募できる求人のみを効率よく知りたい方は、キャリアアドバイザーが求人を選定いたします。

キャリアアドバイザー 金森

キャリアアドバイザー 金森

あわせて読みたい記事

▼リーガルジョブマガジンとは

司法書士の転職・キャリアに関するお役立ち情報や、業界知識・動向、インタビュー記事などを発信するメディアです。

記事一覧を見る