土地家屋調査士はやめとけと言われる理由|仕事がない・オワコン・きついって本当?

by LEGAL JOB BOARD 堀内

キャリアアドバイザー

- 担当職種:

こんにちは。土地家屋調査士に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の稲田です。

本記事では、「土地家屋調査士はやめとけと言われている理由」を解説いたします。

土地家屋調査士を目指すかどうかの判断材料として、本記事を参考にしていただけますと幸いです。

2025年最新のランキングはこちら

土地家屋調査士はやめとけと言われる理由

土地家屋調査士は専門性が高く、社会的にも需要の高い職種です。

では、なぜ「土地家屋調査士はやめとけ」と言われているのでしょうか。

理由1:初年度年収が下がる可能性が高いから

土地家屋調査士業務の経験がない場合、初年度年収は約350〜400万円です。

土地家屋調査士の合格者平均年齢は40歳前後のため、同年代の平均年収511万円よりも、年収が低くなる可能性があります。

リアルな年収データに関しては、以下の記事をご覧ください。

理由2:業務の拘束時間が長いから

土地家屋調査士は、車で現場に向かうことがほとんどです。現場によっては移動に2〜3時間を要することや、通勤ラッシュを避けて早朝に出発することもあります。

また、測量後は16〜17時頃に事務所に戻り、図面作成等を行うので残業が多くなってしまうことも。

とはいえ、繁忙期・閑散期といった時期的要因や、どの事務所で働くかによって、労働時間や拘束時間は変動します。

土地家屋調査士業界が気になっているけど残業など心配という方は、求人選びがとても重要になってきます。

理由3:ブラックな事務所も存在しているから

土地家屋調査士業界でも働き方改革が進んでいますが、中には古い慣習が残ったままで、ブラックな労働環境が改善されていない職場も存在します。

ブラックな事務所を避けるためにも、雇用時には労働条件通知書を受け取ることが重要です。

労働条件通知書には、就業場所や給与、残業の有無などが記載されます。入職後のトラブルを避けるためにも、労働条件は必ず明示してもらうようにしましょう。

理由4:下積み期間が必要だから

機械操作、測量、図面作成、境界立会、登記申請など、一連の業務を一人で完璧にこなせるようになるまで3〜5年を要するとされています。

しかし、この期間だけ極端に給与が下がる、待遇が悪くなるということはありません。先輩から指導を受け、経験を積みながら一人前を目指せます。

土地家屋調査士業界の仕事をしてみたいという方は「土地家屋調査士補助者」として働くこともできます。

補助者であれば資格なしで土地家屋調査士業界へチャレンジできます。いきなり飛び込むのは不安、いろんな情報を教えてほしいという方はぜひご相談ください。

それでも土地家屋調査士資格をおすすめする理由

「土地家屋調査士はやめとけ」と言われる理由を解説しましたが、土地家屋調査士には魅力・やりがいも多くあります。

ここからは、土地家屋調査士の資格取得をおすすめする理由を解説します。

理由1:安定性があるから

土地家屋調査士には独占業務があるため、他資格などに仕事が奪われることはありません。そういった意味で安定性があります。

ちなみに、独占業務は「境界立会い」と「登記申請」で、詳細は以下の通りです。

▼境界立ち会い

土地の境界を明確にするために行われる業務で、関係者(売主・買主・隣地所有者)を集めて、現地で土地の境界を確定します。

▼登記申請

土地家屋調査士が確定測量を行い、土地の所有権や権利を明確にすることで、法的に登記簿上の変更手続きを行います。

上記にもありましたが、土地家屋調査士業界が気になっている方は「土地家屋調査士補助者」として業界で働くことが可能です。

補助者であれば資格なしで、土地家屋調査士業界の仕事にチャレンジできます。

理由2:世代交代に向け需要が高まっているから

現在、土地家屋調査士のうち約7割が50歳以上であり、60代〜80代以上が半数を超えています。

夏・冬の測量や、確定測量で確定杭を地面に押し入れる作業など、体力が求められる場面もあるため、業界的に若手の土地家屋調査士の需要が高まっています。

20代〜30代はもちろん、40代の方も歓迎されやすい傾向にあります。

理由3:独立・開業ができるから

自身で事務所や法人を立ち上げることで、柔軟な働き方や高収入を実現することも可能です。

スキル・経験次第で年収1000万円以上も夢ではありません。自分の力で稼ぎたい方には大変おすすめです。

土地家屋調査士の資格があればすぐに開業することもできますが、どこかの事務所・法人で修行してから独立開業する方が多いです。

これから土地家屋調査士を目指す方へ

「土地家屋調査士はやめとけ」と言われることもありますが、土地家屋調査士業界の独占業務があり安定している仕事です。また独立開業など夢もある仕事です。

土地家屋調査士業界でキャリアを築くならば、最初に就職する職場が非常に重要です。

- ブラックな事務所を避けたい

- 業界情報を集めたい

- そもそも土地家屋調査士の適性があるか知りたい

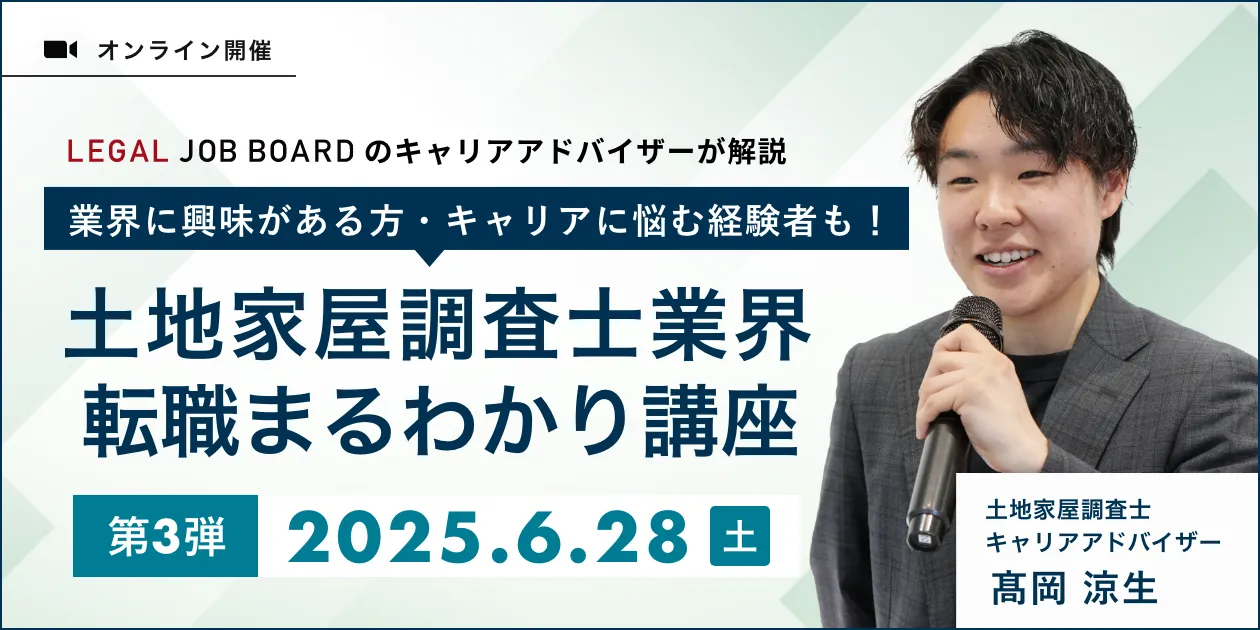

といった方は、リーガルジョブボードの土地家屋調査士専任のキャリアアドバイザーにご相談ください。

土地家屋調査士業界が気になっているけどわからないことが多すぎて心配という方も、ぜひご登録ください。