土地家屋調査士とは?業務内容や年収、なり方を解説!

by LEGAL JOB BOARD 堀内

キャリアアドバイザー

- 担当職種:

こんにちは。土地家屋調査士に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の堀内です。

本記事では、「土地家屋調査士の仕事内容や年収、残業、なり方」などを解説します。

具体的には、以下のような内容です。

- 土地家屋調査士の仕事内容・業務の流れ

- 年収や残業時間の目安

- 土地家屋調査士に向いている人の特徴

土地家屋調査士に興味をお持ちの方、具体的な業務や年収が気になる方など、ぜひ最後までご覧ください。

この記事の目次

土地家屋調査士とは?

土地家屋調査士とは、不動産登記に必要な「土地や建物に関する調査・測量・申請手続」などを行う職種です。

不動産登記は、表示に関する登記(表題部)と権利に関する登記(権利部)に分かれており、土地家屋調査士は前者を扱っています。

表示に関する登記とは、土地や建物の物理的な状況(所在、番地、地目、地積、床面積など)を明らかにする登記です。

土地家屋調査士の使命は、表示に関する登記に必要な調査・測量・申請手続きを正確に行い、不動産取引の安全を確保する、国民の財産を明確にするといったことにあります。

※出典:日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士とは」

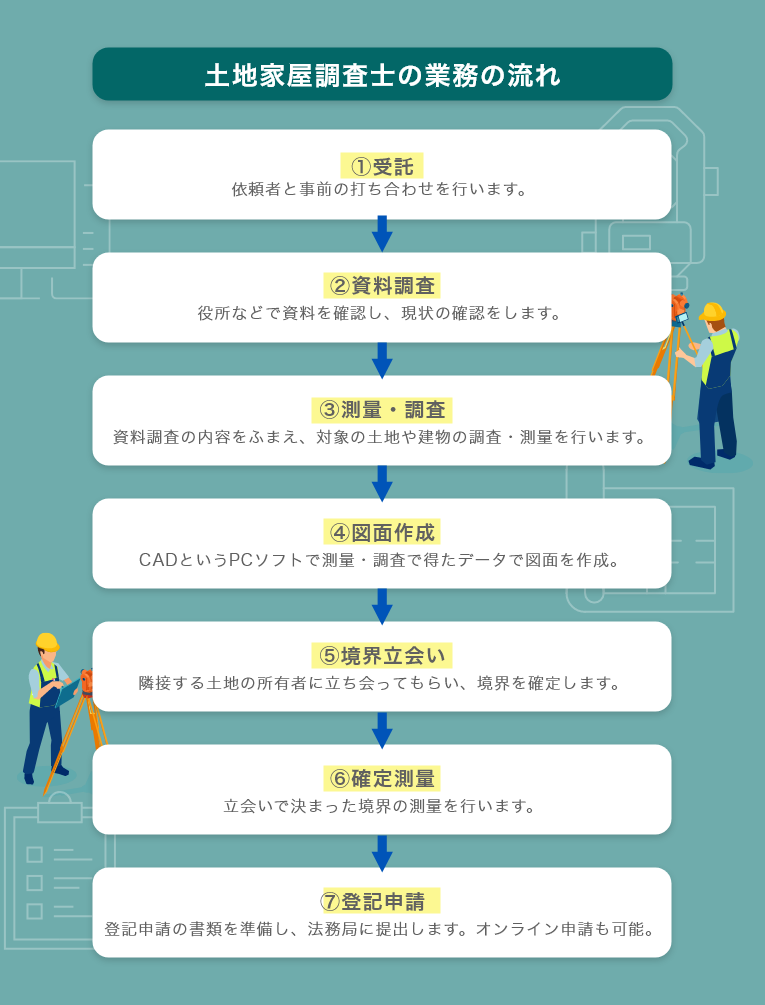

土地家屋調査士の仕事内容・業務の流れ

土地家屋調査士の主な仕事・業務の流れを解説します。

- 受託:依頼者と事前の打ち合わせを行い、委任契約を結びます。

- 資料調査:役所などで土地要約書や区画整理確定図といった資料を確認し、調査結果を整理します。

- 測量・調査:資料調査の内容をふまえ、対象の土地や建物の調査・測量を行います。

- 図面作成:CADというPCソフトで測量・調査で得たデータで図面を作成。

- 境界立会い(土地家屋調査士の独占業務):隣接する土地の所有者に立ち会ってもらい、境界を確定します。

- 確定測量:改めて厳密に測量を行う。必要に応じて境界標(鋲・杭)を設置。

- 登記申請(土地家屋調査士の独占業務):登記申請の書類を準備し、法務局に提出します。オンライン申請も可能。

依頼者に測量の図面や報告書等を納品し、案件完了となります。

土地家屋調査士の平均年収・残業時間

土地家屋調査士の年収や残業時間について解説します。

平均年収

勤務先や経験年数などによりますが、土地家屋調査士の平均年収は500〜600万円程度です。ちなみに、未経験の方の初年度年収は350~400万円程度のケースが多いです。

土地家屋調査士業界は、できる業務の範囲で年収が決まる傾向にあります。

年収は資格の有無や年齢よりも、実務経験やスキルなどが影響することが多い傾向です。

年収やボーナスなどについて、詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

▶土地家屋調査士業界で年収600万円以上を目指せる求人はこちら

残業時間

土地家屋調査士の残業時間は、月30~40時間程度が目安です。

最近では残業時間を減らすために所員数を増やしたり、業務を分業制にすることで業務効率化を進める事務所様も増えてきました。

土地家屋調査士の残業については下記の記事で詳しくまとめていますのでぜひ参考にしてください。

土地家屋調査士に向いている人

土地家屋調査士に向いている人や、実際に求められる人の特徴を3つ紹介します。

体力に自信がある方

土地家屋調査士の仕事には現場での測量も含まれます。特に夏や冬の測量はハードだと言われています。

また、測量で重い機械を持ったり、確定測量で確定杭というコンクリートの杭を地面に押し入れる作業を行ったりします。

このような点に加え、複数の依頼を同時に抱えることもあり、体力があるに越したことはないでしょう。

コミュニケーション能力が高い方

土地家屋調査士の仕事は、専門性やスキルに加え、コミュニケーション能力も求められます。

それは、境界立会いという業務があるためです。土地家屋調査士の独占業務である境界立会いでは、隣接する土地の所有者に立ち会ってもらい、境界を確定する(了承を得る)必要があります。

内勤・外勤バランス良く仕事がしたい方

土地家屋調査士は、資料調査や図面作成、登記申請といった内勤と、測量や境界立会いといった外勤の両方を行います。

内勤と外勤、黙々と取り組む作業とコミュニケーションが必要な作業、どちらも行いたい方は土地家屋調査士に向いているでしょう。

土地家屋調査士になるべきか迷っている方や、自身に適性があるか知りたい方は、土地家屋調査士に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」にご相談ください。

土地家屋調査士の将来性

土地家屋調査士の需要は今後も安定していると考えられます。

それは、都市部では土地の有効活用が進められ、地方では相続や土地活用の問題が増加しており、専門的な知識をもつ土地家屋調査士が必要になるためです。

さらに、業界自体の高齢化が進んでおり、引退する土地家屋調査士が増えると予想されます。そのため、新たに業界に参入する若手にとってはチャンスが広がっています。

土地家屋調査士になるには?

土地家屋調査士になるためには、まず土地家屋調査士資格を取得する必要があります。資格取得の方法は以下の2つです。

- 土地家屋調査士試験に合格する

- 法務省の職員として勤務し、法務大臣の認定を受ける

ほとんどの方は、試験に合格して土地家屋調査士になります。

土地家屋調査士試験について

土地家屋調査士試験には、年齢や学歴、実務経験などの受験資格は定められておらず、誰でも受験できます。ただ、試験の難易度が高く、合格率は例年8~9%程度です。

例年10月に筆記試験が行われ、翌年1月に口述試験が実施されます。筆記試験に合格しないと、口述試験を受けることはできません。

試験では、民法や登記申請手続、審査請求手続、筆界、土地家屋の調査・測量などに関する知識が求められます。

筆記試験は午前の部と午後の部に分かれており、午前の部は測量士・測量士補・一級建築士・二級建築士のいずれかの資格を持っていると免除されます。

そのため、この中では比較的取得しやすい「測量士補」の資格を取得後、試験に挑む方が多いです。

土地家屋調査士補助者として経験を積む方法もある

土地家屋調査士を目指す場合、土地家屋調査士補助者として実務経験を積む方が多い傾向にあります。

その名の通り、土地家屋調査士補助者は土地家屋調査士をサポートする職種です。しかし、資料調査や測量、図面作成など、資格者が行うほとんどの業務の経験を経験することができます。

土地家屋調査士補助者として経験を積んでいると、資格取得後の就職・転職に非常に有利に働きます。

反対に、資格が取得できても、実務経験がないと就職・転職が難しいケースもあるのが実情です。

そのため、土地家屋調査士を目指したい方や興味をお持ちの方は、土地家屋調査士補助者になることも視野に入れるのがおすすめです。

土地家屋調査士補助者については、以下の記事をご覧ください。

土地家屋調査士と測量士の違い

土地家屋調査士と測量士はどちらも測量に関わる資格ですが、業務内容や役割には大きな違いがあります。

▼業務範囲の違い

土地家屋調査士は、土地や建物の「登記」を目的とした測量を行い、法務局への登記申請を代理することができます。例えば、土地の分筆登記(1つの土地を複数に分ける登記)や建物表題登記(新築建物を登記する手続き)を扱います。

測量士は、主に地図作成や土木・建設工事のための測量を行います。登記には関与せず、公共測量や道路・橋の建設に必要な測量業務を担うことが多いです。

▼資格と試験の違い

土地家屋調査士は国家資格で、法務省が管轄する試験に合格する必要があります。試験では、不動産登記法や民法、測量に関する知識が問われます。

測量士は国土交通省が管轄する資格で、国家試験に合格するか、測量士補の資格を取得して実務経験を積むことで取得できます。

▼独占業務の違い

土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記手続きを独占的に行うことができます。これは、他の資格を持っていても代わりに行うことはできません。

測量士は、測量業務を行うことはできますが、登記に関する代理業務はできません。

このように、土地家屋調査士と測量士は測量を行うという点では共通していますが、目的や業務内容には大きな違いがあります。どちらの資格を取得するかは、自分が携わりたい業務によって選ぶのがよいでしょう。

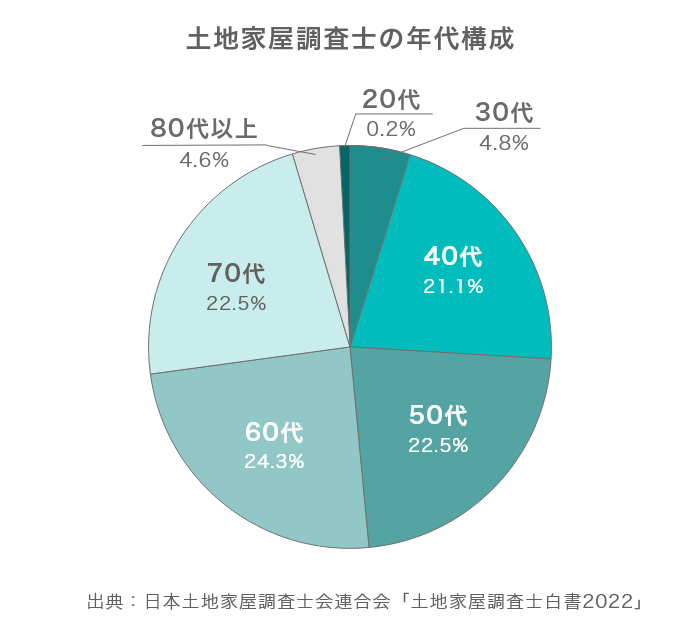

土地家屋調査士の人数・男女比・年齢層

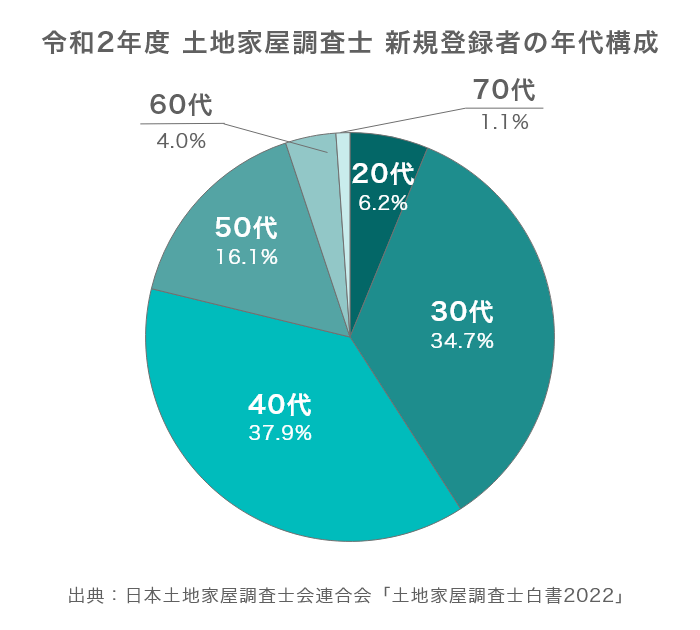

日本土地家屋調査士会連合会によると、令和3年4月時点での会員数は16,141人です。うち3.2%にあたる521人が女性会員となっています。

令和3年4月時点で、会員の年代構成は20~80代までかなり幅広く、40代以上が9割以上を占めています。

一方で、令和2年度に新規登録をした会員は、20~30代が約4割でした。

土地家屋調査士は文系・理系どちらが向いている?

土地家屋調査士はデータや数字を扱う仕事ですが、文系出身の方でも土地家屋調査士として活躍できます。

実際、多くの文系出身者が業界で活躍しております。

理系出身の方が得意な分野ではありますが、図面作成や必要な計算はソフトを用いて行うため、ソフトの使い方を習得できれば問題なく作業可能です。

ただ、土地家屋調査士試験(の問題)を突破する必要があること、測量やデータ処理、図面作成ではミリ単位の精度が求められることから、人によってある程度の向き不向きはあるでしょう。

土地家屋調査士の仕事が気になっている方

土地家屋調査士の仕事が気になっている方や、士業の資格を取得してキャリアアップを目指したい方など、以下のようなお悩みはありませんか?

- 自分が土地家屋調査士に向いている方知りたい

- 土地家屋調査士の業界事情やキャリアパスを詳しく知りたい

- 土地家屋調査士になった場合、どれくらいの年収を目指せるか知りたい

業界に精通したリーガルジョブボードが適性に関するご相談のほか、業界事情やキャリアパス、年収、残業などの様々な疑問にお答えいたします。

※まずは土地家屋調査士の求人を見る

参考文献

- 日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士とは」

- 法務省「令和5年度 土地家屋調査士試験 受験案内書」

- 法務省「令和4年度 土地家屋調査士試験の最終結果について」

- 日本土地家屋調査士会連合会「土地家屋調査士白書2022」