土地家屋調査士になるには?受験資格や平均的な勉強時間を徹底解説

by LEGAL JOB BOARD 髙岡

キャリアアドバイザー

- 担当職種:

こんにちは。土地家屋調査士に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の髙岡です。

今回は、「土地家屋調査士のなり方」について解説していきます。

どうやったら土地家屋調査士になれるの?という方はぜひ参考にしてください。

2025年最新のランキングはこちら

この記事の目次

土地家屋調査士のなり方と資格取得の方法

土地家屋調査士になるには、土地家屋調査士資格を取得しなければなりません。

資格の取得方法は2つあります。

❶土地家屋調査士の試験を合格し、資格を取得

❷法務省の職員として一定年数勤務した後、法務大臣の認定を受けることで資格を取得

試験を受けるために必要な学歴や実務経験はなく、誰でも受験することが可能なため、多くの人が①の方法で資格を取得します。

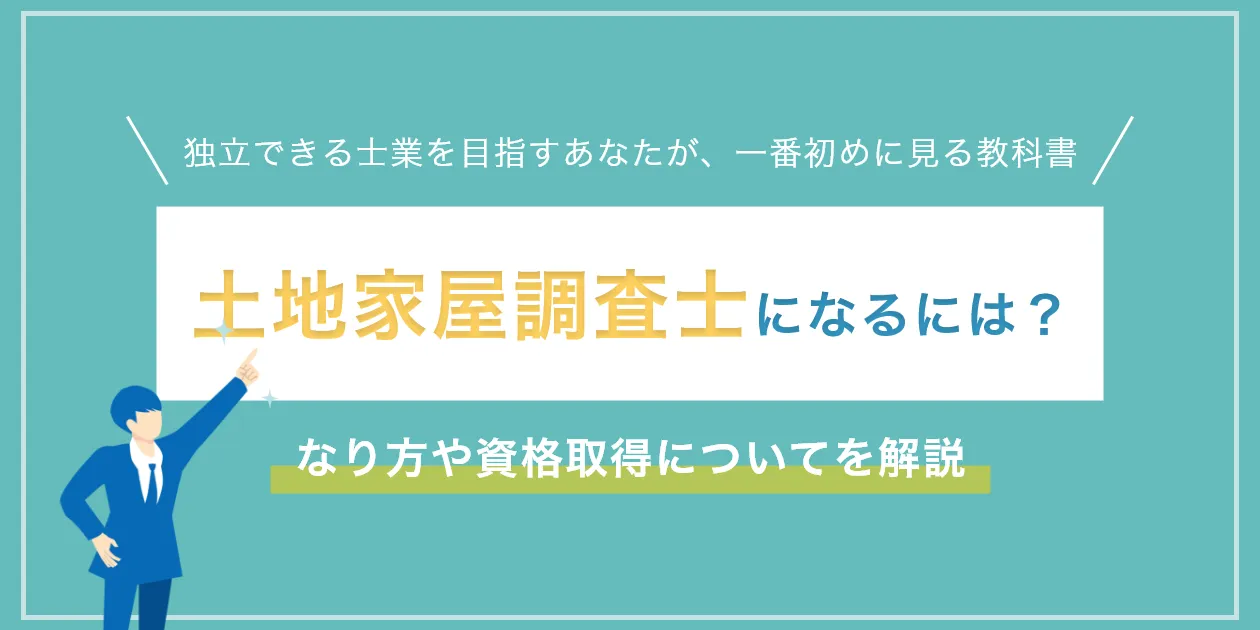

土地家屋調査士試験日と合格後のスケジュールは下記のようになります。

土地家屋調査士試験について

試験は2回、10月の筆記試験と翌年1月の口述試験があり、筆記を合格した者のみ口述試験を受けることができます。

筆記試験は午前(9:30~11:30)と午後(13:00~15:30)の部に分かれており、午前と午後、合わせて200点満点のテストです。

下記の資格を取得していれば午前の試験は免除となります。

- 測量士補

- 測量士

- 一級建築士

- 二級建築士

実際、9割以上の方が午前試験免除で受験している印象です。

また、土地家屋調査士試験の難易度ですが、近年の合格率は8~9%と言われています。

合格点に関して、難易度が高い時で60%以上、比較的易しい時で80%以上は求められます。

難易度が高い理由など、詳しくはこちらの記事で詳細に解説しています。ぜひ参考にしてください。

合わせて読みたい記事はこちら

ちなみに令和6年度の試験日程は、令和6年10月20日(日)です。詳細は、法務省のホームページをチェックしてみてください。

資格取得のための学習方法について

資格取得のための勉強には、下記のような方法があります。

独学

勉強し始めたばかりの時は、多くの方が独学を選択します。

独学での何よりのメリットは、自分のペースで勉強できるというところです。

現職が不定休でなかなか予備校に行くスケジュールが立てにくい方は、独学を選択することが多いです。

デメリットとしては、わからないところを聞ける環境にないので、自身で自力で調べたり理解する必要があります。

予備校

予備校のメリットは、最短で合格を目指しやすくなるところです。

直接指導を受けられるため、疑問に思ったことはその場で解決し、躓かずに進められます。

また短期合格に向けたカリキュラムになっており、合格に必要なポイントに重点を置いて効率的に勉強ができます。

予備校では公開模試や答案練習講座(答練講座)という、本番を想定した実戦形式の模試を行っています。

本番に近い緊張感に慣れたり、回答の時間配分を養ったりとタメになることが多いので 公開模試を受けることもオススメです。

※模試に関しては予備校に通っていなくても受けることは可能な場合もあります。

東京法経学院さまの授業を体験させていただいた動画を公開していますので、ぜひご覧ください。

▼東京法経学院の公式HPはこちら

資格取得に必要な勉強時間と難易度について

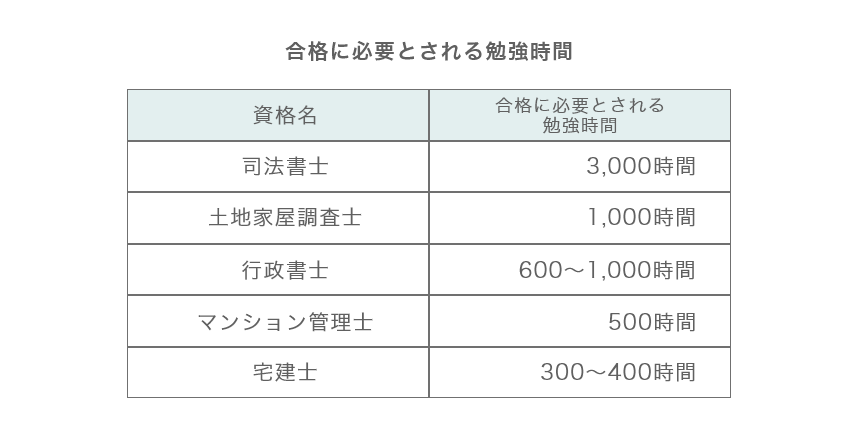

土地家屋調査士試験に合格するために必要な勉強時間は1,000時間と言われています。

上記のように他の不動産関係の資格比較してみると、難易度が高いことがわかります。

土地家屋調査士試験の難易度や試験を突破するポイントは、下記の記事で解説しておりますのでぜひ参考にしてください。

土地家屋調査士補助者としての働き方

「土地家屋調査士に興味はあるけど、資格取得後に就職して仕事が合わなかったらどうしよう。」と考える方もいらっしゃると思います。

そんな方は土地家屋調査士補助者として一度業界に飛び込んでみることもおすすめです。

土地家屋調査士補助者とは、土地家屋調査士の補助をする人のことです。

あくまでも「補助」がメインですが、土地家屋調査士のすぐ隣でその業務を実践しながら学ぶことができます。

そのため、資格取得を目指しながら補助者として働いている方も多くいらっしゃいます。

資格者との違いは、土地家屋調査士は自分自身で業務を受託し実施することができ自分の名前で登記申請することができるが、補助者は土地家屋調査士の指示や監督下でのみ業務を実施できるというところです。

中には、高収入を得ている補助者の方もいらっしゃいます。その理由は下記で解説しておりますので、ぜひ参考にしてください。

合わせて読みたい記事はこちら

業務自体が近いとはいえ、土地家屋調査士業界で独立やご自身の価値をより高めるには、やはり資格取得を視野に入れておく方がよいでしょう。

土地家屋調査士業界に行くかどうか迷っている方はぜひご相談ください

土地家屋調査士が気になるという方はぜひ弊社リーガルジョブボードにご相談ください。

まだ転職するかどうか決めておらず情報収集をされる場合も、大歓迎です。

転職に関する情報収集やキャリアプラン、資格取得に関するご相談もお受けしております。

ぜひお気軽にお問い合わせください。