【最新】弁理士試験の難易度|合格率・偏差値・勉強時間は?他資格と比較も

by LEGAL JOB BOARD 柴田

キャリアアドバイザー

- 担当職種:

弁理士・特許技術者に特化したキャリア支援を行う「リーガルジョブボード」の柴田です。

本記事では「弁理士試験の難易度」について、以下のような内容をふまえながら解説します。

弁理士の資格取得を考えている方や、試験関連の情報を収集したい方は、ぜひご一読ください。

【2026年版】試験スケジュール記事

この記事の目次

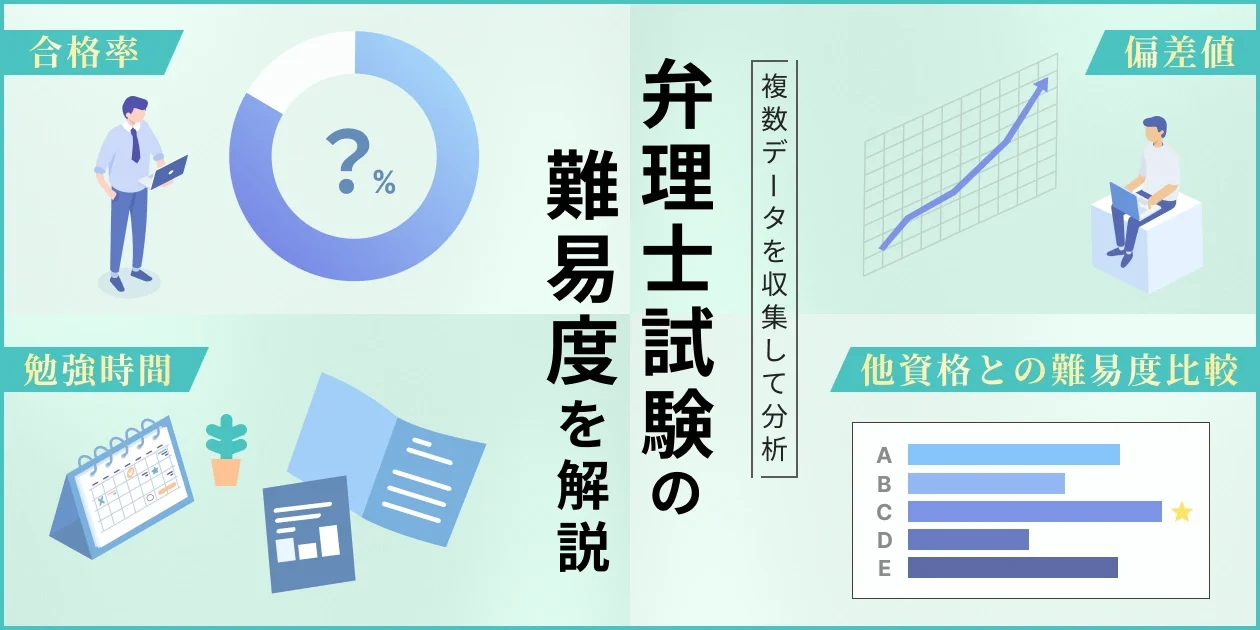

弁理士試験の難易度:令和7年度の合格率は6.4%

弁理士試験の合格率は6%程度を推移しており、かなり難易度の高い試験であると言えます。

令和7年度(2025年)の合格者数は205名、合格率は6.4%となりました。

また、ここ数年は合格者数・合格率ともにやや増加傾向が見られます。

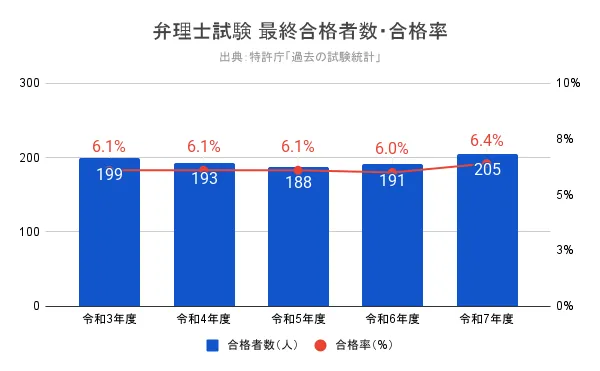

短答式試験・論文式試験・口述試験ごとの合格率

例年、弁理士試験の中でも短答式筆記試験の合格率が最も低くなっています。難関である弁理士試験の第一関門といえるでしょう。

直近3年で見てみると、短答式試験の合格率は12%前後、論文式試験の合格率はそこから28%前後、口述試験の合格率はそこから90〜95%前後となっています。

働きながら弁理士を目指すことを検討されている場合、特許技術者への転職を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか?

特許技術者とは、特許事務所で弁理士の補助業務を行う職種です。多くの特許事務所は、弁理士受験生に理解があり、配慮・サポートしてもらえる傾向にあります。

LEGAL JOB BOARD 柴田

LEGAL JOB BOARD 柴田

合格者の受験回数・年齢・出身大学・職業

続いて、令和7年度 弁理士試験合格者の受験回数や年齢・職業・出身大学などのデータを分析します。

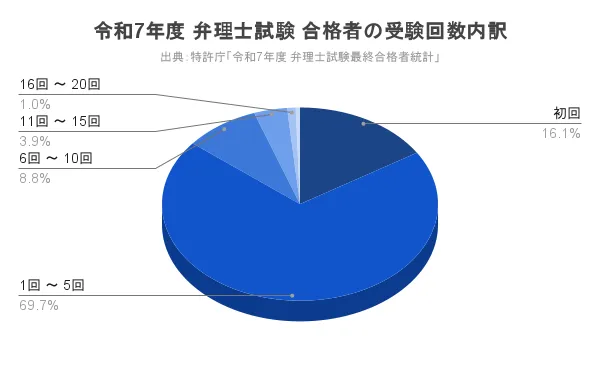

合格者の平均受験回数は2.93回

令和7年度 弁理士試験の合格者の平均受験回数は、2.93回でした。

受験回数の内訳として最多だったのは1〜5回で、初回の受験で合格した方も約16%いることがわかります。また、令和7年度は受験回数21回以上の該当者がいました。

過去の平均受験回数を比較すると、令和4年度は3.4回、令和5年度は2.8回、令和6年度は2.4回となっています。

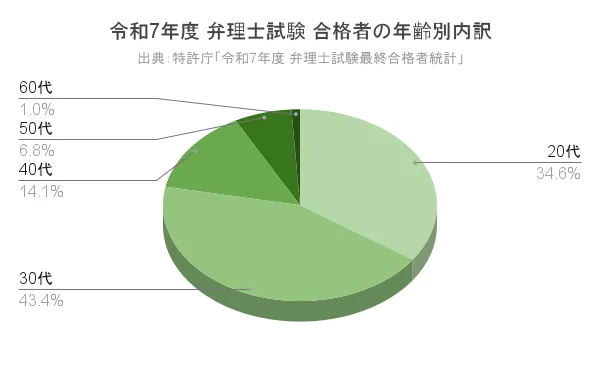

合格者の平均年齢・年齢別内訳

令和7年度 弁理士試験の合格者の平均年齢は、34.3歳でした。

年齢別内訳として最多だったのは30代で43.4%、次いで20代で34.6%、40代で14.1%となっています。合格者の中で最年少は20歳、最年長は64歳でした。

過去の合格者の平均年齢を比較すると、令和4年度は34.9歳、令和5年度は34.3歳、令和6年度は34.7歳となっており、特に大きな変化は見られませんでした。

合格者の出身大学TOP10

令和7年度 弁理士試験の最終合格者の出身大学上位10校は、以下の通りです。合格者数順に見ると、難関大学と呼ばれる大学名が並んでいます。

| 順位 | 出身校 | 人数 | 割合 |

|---|---|---|---|

| 1 | 東京大学 | 23人 | 11.2% |

| 2 | 京都大学 | 22人 | 10.7% |

| 3 | 大阪大学 | 13人 | 6.3% |

| 4 | 早稲田大学 | 12人 | 5.9% |

| 5 | 東北大学 | 11人 | 5.4% |

| 6 | 東京工業大学 | 10人 | 4.9% |

| 7 | 慶応義塾大学 | 6人 | 2.9% |

| 7 | 東京理科大学 | 6人 | 2.9% |

| 7 | 名古屋大学 | 6人 | 2.9% |

| 10 | 筑波大学 | 4人 | 2.0% |

| 10 | 上智大学 | 4人 | 2.0% |

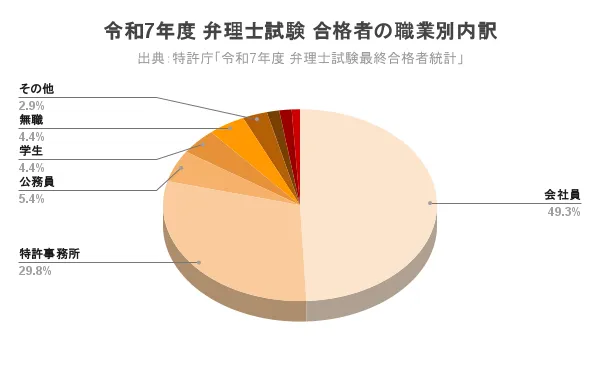

合格者の職業は「会社員」が最多

令和7年度 弁理士試験の合格者の職業は、会社員が49.3%で最多となっています。

会社員に次いで多かったのが特許事務所で、29.8%を占めています。特許事務所と回答した方の多くは、弁理士の補助業務を行う「特許技術者」として勤務しています。

多くの特許事務所は、弁理士受験生に理解があり、配慮・サポートしてもらえる傾向にあります。

LEGAL JOB BOARD 柴田

LEGAL JOB BOARD 柴田

あわせて読みたい記事

弁理士試験の偏差値は?

あくまで参考程度ですが、弁理士試験の偏差値は65~75くらいで、弁護士や司法書士、公認会計士などと並ぶとされています。

他の士業資格と完全に比較することはできませんが、弁理士の難易度は士業資格のなかでトップクラスと考えて間違いないでしょう。

弁理士を含む8士業の難易度比較

弁理士と他資格の難易度を、各試験の合格率(最新データ)で比較します。司法書士の合格率が最も低く、次いで弁理士、社会保険労務士という順です。

| 資格 | 合格率 |

|---|---|

| 弁理士 | 6.4% |

| 弁護士(司法試験) | 41.2% |

| 司法書士 | 5.2% |

| 行政書士 | 14.54% |

| 税理士 | 21.6% |

| 社会保険労務士 | 5.5% |

| 土地家屋調査士 | 10.14% |

| 海事代理士 | 筆記試験:52.9% 口述試験:94.0% |

弁理士合格までに要する勉強時間は?

弁理士試験の合格までに要する勉強時間は、約3,000時間と言われています。これは毎日5時間勉強しても、約1年半かかる計算になります。

実際に受験生の話を聞いていると、「平日は5時間ほど、休日は予備校の講座も含めて10時間ほど」勉強する方が多いようでした。

まとまった時間を捻出できるよう、仕事量の調整も念頭におきましょう。合格者の約3割が所属する「特許事務所」では、勉強時間確保のために残業を減らしてもらえたり、受験休暇を適用してもらえる可能性が高いです。

そのため、弁理士資格の取得を応援してくれる特許事務所に「特許技術者」として転職してから、受験勉強に本腰を入れ、短期合格を目指す人も多いです。

特許技術者とは、特許事務所で弁理士の補助業務を行う職種です。多くの特許事務所は、弁理士受験生に理解があり、配慮・サポートしてもらえる傾向にあります。

LEGAL JOB BOARD 柴田

LEGAL JOB BOARD 柴田

弁理士試験の概要

弁理士試験には受験資格がなく、誰でも受験することができます。学歴や国籍、年齢などによる制限はありません。

例年、短答式試験は5月20日頃、論文式試験の必須科目は7月頭・選択科目は7月25日頃、口述試験は10月20日頃に実施されています。

各試験の出題科目や合格基準、免除条件などの情報は、以下の記事をご覧ください。

あわせて読みたい記事

未経験から弁理士・知財業界にチャレンジしたい方へ

弁理士・知財業界への転職に関連し、以下のようなお悩みをお持ちではありませんか?

- 働きながらの弁理士受験について詳しく知りたい

- 自分の経歴で特許技術者になれるのか知りたい

- 転職に最適なタイミングを相談したい

といった方は、リーガルジョブボードの弁理士・知財専門キャリアアドバイザーにご相談ください。

LEGAL JOB BOARD 柴田

LEGAL JOB BOARD 柴田

あわせて読みたい記事

▼リーガルジョブマガジンとは

弁理士・知財職種の転職・キャリアに関するお役立ち情報や、業界知識・動向、インタビュー記事などを発信するメディアです。

記事一覧を見る